在污水处理厂、自来水厂的沉淀池旁,常常能看到工人往水中投加两种神秘药剂 —— 一种是淡黄色的粉末或液体,另一种是白色的细小颗粒。它们就是净化水质的 “幕后功臣”—— 聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。这两种药剂虽名字相似,功能却各有侧重,共同构成了水处理领域的 “黄金搭档”。

初识 PAC:水质净化的 “初级处理器”

聚合氯化铝(PAC)是一种无机高分子絮凝剂,从外观上看,固态 PAC 多为淡黄色、黄褐色粉末,而液态 PAC 则呈现为黄色或深褐色液体。它的 “出身” 并不复杂,通常由铝矾土、盐酸等原料通过化学反应聚合而成,核心成分是三价铝离子与羟基形成的多核配合物。

在水处理过程中,PAC 的作用堪称 “破局者”。当它投入水中后,会迅速解离出带正电荷的铝离子团,这些离子团如同 “微型磁铁”,能吸附水中带负电的悬浮颗粒(如泥沙、有机物碎屑)。同时,PAC 还会通过水解反应形成絮状沉淀物,将分散的杂质凝聚成较大的颗粒,这个过程被称为 “混凝”。经过 PAC 处理后,原本浑浊的水会变得初步清澈,为后续净化打下基础。

除了污水处理,PAC 在自来水厂的预处理阶段也不可或缺。它能有效去除水中的胶体物质、重金属离子和部分细菌,尤其在处理高浊度原水时表现出色。此外,在造纸、印染等工业领域,PAC 还被用于浆料脱水、废水脱色等环节。

解密 PAM:絮凝沉淀的 “终极推手”

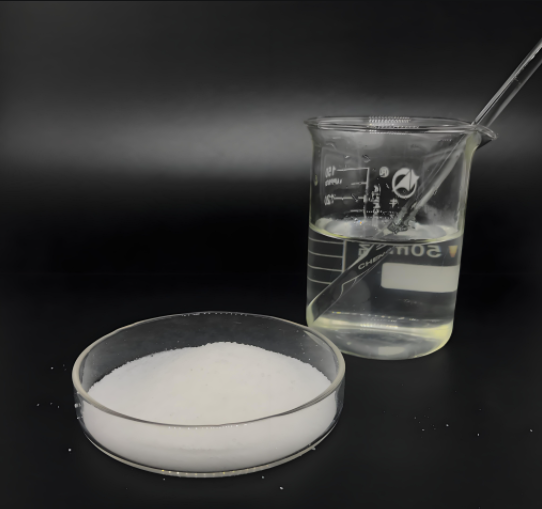

聚丙烯酰胺(PAM)与 PAC 的 “出身” 截然不同,它是一种有机高分子聚合物,外观为白色颗粒或粉末,易溶于水。根据其分子结构中电荷的差异,PAM 可分为阴离子型、阳离子型和非离子型三大类,不同类型的 PAM 适用场景各有侧重。

如果说 PAC 的作用是 “凝聚小颗粒”,那么 PAM 的强项就是 “拉拢大颗粒”。当 PAC 完成初步混凝后,水中会形成大量细小的絮体,这些絮体重量轻、沉降慢,难以彻底分离。此时加入 PAM,其超长的分子链就像 “桥梁” 一样,能将细小絮体牢牢连接在一起,形成更大、更紧密的絮团。这个过程被称为 “絮凝”,大幅加快了杂质的沉降速度,让水质变得更加清澈。

在实际应用中,PAM 的选择十分讲究:处理工业废水时,常选用阴离子型 PAM;处理含有机物较多的污水时,阳离子型 PAM 效果更佳;而非离子型 PAM 则多用于水质复杂的场景。此外,PAM 在石油开采、造纸、纺织等领域也有广泛应用。

PAC 与 PAM 的 “协同作战” 与注意事项

在水处理中,PAC 和 PAM 很少单独使用,而是 “协同作战”:先投加 PAC 破坏杂质的稳定性,形成初步絮体;再投加 PAM 促进絮体长大,加速沉降。这种组合既能提高净化效率,又能减少药剂用量,降低处理成本。

不过,使用这两种药剂时也有不少注意事项:首先,药剂浓度要严格控制,浓度过高会导致水质恶化,浓度过低则无法达到净化效果;其次,投加顺序不能颠倒,若先加 PAM,会导致絮体形成困难;最后,要根据水质变化及时调整药剂用量,比如雨季水质浑浊度高时,需适当增加 PAC 的投加量。

如今,随着环保要求的不断提高,PAC 和 PAM 的性能也在持续优化,低毒、高效的新型药剂不断涌现。这对 “黄金搭档” 正以更环保、更经济的方式,守护着我们身边的每一滴水。